Jetzt teilen

TEXT Han Luu I FOTOS Vinzent Weinbeer

Rund 60 Weingüter sowie zahlreiche Forscher:innen, Berater:innen und Interessierte versammelten sich am letzten Aprilwochenende auf der Biodynamic Wine Fair in Mainz, um sich über aktuelle Entwicklungen im biodynamischen Weinbau auszutauschen. Die Messe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand, bot nicht nur Gelegenheit zur Verkostung, sondern vor allem Raum für Gespräche über das, was biodynamische Landwirtschaft heute ausmacht.

Zunächst ein kurzer Exkurs: Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, kurz Biodynamie genannt, wurde in den 1920er-Jahren durch Vorträge des Anthroposophen Rudolf Steiner begründet. Im Zentrum von Steiners Ansatz steht die Idee, den landwirtschaftlichen Betrieb als lebendigen Organismus zu begreifen, in dem Boden, Pflanze, Tier und Mensch in einem Kreislauf wirken. Viele Betriebe setzen auf eigene Kompostierung, pflanzliche Präparate und einen besonders schonenden Umgang mit den Ressourcen. Wie diese Prinzipien in der Praxis umgesetzt werden, unterscheidet sich jedoch von Betrieb zu Betrieb. Da sich nicht alle Elemente der biodynamischen Methode wissenschaftlich belegen lassen, wird sie in der öffentlichen Debatte mitunter kritisch hinterfragt und gelegentlich mit esoterischen Strömungen in Verbindung gebracht.

In Mainz wurde deutlich: Die Biodynamie ist kein dogmatisches Konzept, sondern vielfach eine Frage der Haltung. Dr. Georg Meißner, Dozent an der Hochschule Geisenheim, begleitet zahlreiche Weingüter bei der Umstellung auf biodynamischen Weinbau. Er betont, dass der Einstieg oft ganz praktisch beginne: mit dem Ausbringen erster Präparate, der Mitarbeit bei Kompostierung oder dem Beobachten von Bodenprozessen. Viele Winzerinnen und Winzer machen dabei zunächst einzelne Erfahrungen, ohne gleich das gesamte System zu übernehmen. Die Theorie sei komplex, doch durch genaues Beobachten und Verstehen erschlössen sich neue Wege im Umgang mit Boden und Rebe. Biodynamie bedeute nicht, ein geschlossenes Konzept zu übernehmen, sondern sich Schritt für Schritt auf einen veränderten Blick einzulassen.

Auch Hannes Hoffmann, Winzer und Demeter-Fachberater, beschreibt diesen Prozess als Entwicklung. Auf seinem eigenen Betrieb im Remstal arbeitet er mit seiner Partnerin biodynamisch, kennt aber auch die Umstiegsprozesse anderer Betriebe sehr genau. Viele seiner Beratungsgespräche beginnen nicht mit der Theorie, sondern mit ganz praktischen Fragen: Wie organisiere ich die Präparate? Wie setze ich Kompost richtig ein? Welche Effekte kann ich kurzfristig erwarten? Hoffmann berichtet, dass die Motivation zur Umstellung oft aus einem Wunsch nach mehr Verbindung zum eigenen Boden komme, nicht aus ideologischer Überzeugung. Die Biodynamie sei für viele eine neue Ebene, Landwirtschaft zu denken und zu praktizieren.

Jo Pfisterer, Önologe und Produktionsleiter im Weingut Alois Lageder in Südtirol, sieht die biodynamische Arbeit als ständigen Lernprozess. Er beschreibt die Zusammenarbeit im Team aus Keller, Weinberg und Forschung als einen dynamischen Austausch, in dem Intuition, Wissen und Erfahrung gleichwertig nebeneinanderstehen sollten. Ziel sei es, Weine entstehen zu lassen, die Herkunft, Jahrgang und Charakter deutlich zeigen, auch wenn das heißt, bewusst auf technische Eingriffe zu verzichten. Dabei werde im Weingut Lageder vieles ausprobiert, manches verworfen, anderes weiterentwickelt. Biodynamie verstehe man dort nicht als starren Fahrplan, sondern als Arbeitsweise mit offenem Ausgang.

Auch Johannes Bastek vom Forschungsring Darmstadt, der unter anderem Geräte zur Ausbringung der Präparate entwickelt, arbeitet an der Schnittstelle zwischen Praxis und Forschung. Er erklärt, wie viele Betriebe zunächst mit praktischen Hürden konfrontiert sind: Wie werden die Präparate korrekt gerührt, gelagert, ausgebracht? Welche technischen Lösungen gibt es, um Arbeitsprozesse effizient und dennoch sorgsam zu gestalten? Bastek sieht in der Technik keinen Widerspruch zur biodynamischen Idee, sondern eine Möglichkeit, sie langfristig stabil in den Betriebsalltag zu integrieren.

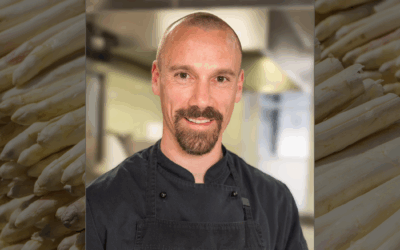

Dass diese Denkweise auch in der Gastronomie ihren Platz findet, zeigt Marianus von Hörsten, Küchenchef im Hamburger Restaurant Klinker. Dort arbeitet er mit regionalen Produzentinnen und Produzenten zusammen, darunter auch solche, die biodynamisch wirtschaften. In der Küche gehe es ihm nicht um Labels, sondern um Qualität, Geschmack und Herkunft. Von Hörsten betont, dass sich gute Landwirtschaft am Produkt ablesen lasse. Es gehe nicht um eine Botschaft, sondern um Esskultur, die Haltung mit Handwerk verbindet.

Die Gespräche in Mainz machten deutlich: Biodynamie ist nicht immer klar umrissen, sie ist vielseitig, manchmal sperrig, oft inspirierend. Und sie stößt Fragen an – über Verantwortung, Qualität und den Umgang mit dem Lebendigen.